なめした鹿皮に漆を付けて加工した日本の伝統的工芸品の甲州印伝

歴史は

・鹿革を加工した工芸品は、仁賢天皇六年(西暦493)に高麗の革工によりもたらされたと、日本書紀にあります。

・大永元年(1521年)に武田信玄が誕生し、ここに甲州での印傳の歴史が始まったのです。

信玄袋と呼ばれる袋物は、当時の甲冑すっぽり入る大きさで、鹿革の丈夫さが重宝がられました。「印伝の山本 甲州印伝の歴史 抜粋」

特徴は、鹿革に漆模様付けされた、柔らかく丈夫で軽い鹿の皮で出来た袋物は、使い込むほど手に馴染み、愛着が増します。

作り方には2通りの方法があります。

1.「ふすべ技法」

焼きゴテで表面処理された鹿革をタイコに巻き、ワラの煙でふすべ模様付けして袋物にする。

2.「漆付け技法」

染色工程のあと、傷が付かないように気を付けながら、必要な大きさに切った鹿革に型紙を用いて漆模様付けして袋物にする。

「漆付け技法」をご紹介いたします。

もとの鹿革(=白革・しろかわ)を染色します。

その後、必要な大きさに裁断。

漆の模様をつける型紙(手彫りされた和紙)を準備

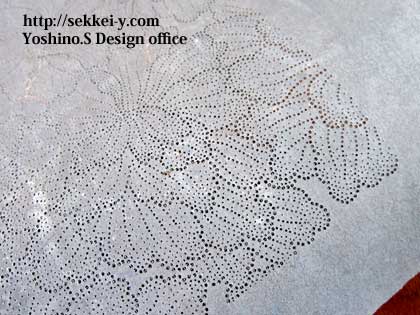

手彫りされた和紙

型紙(手彫りされた和紙)(1)

型紙(手彫りされた和紙)(2)

鹿革の上に型紙(手彫りされた和紙)を重ね、その上からヘラで漆を盛っていきます。

型紙をはずすと、漆の模様が粒のように盛り上がり、艶やかな光沢。

これを数日間かけてムロで乾燥させます。

鹿革に漆の美しい模様が浮かび上がる。

他の模様は「印伝の山本 柄別」をご確認下さい。

そして、型紙にあわせて正確に裁断した後、一つ一つ丹念に縫製し、仕上げます。

表面に漆柄の凹凸があるため、ここにも熟練の技が必要です。

札入れ、下駄の鼻緒、印鑑容れ、巾着、がま口、ハンドバッグ、ベルトなどが作られています。

詳しい商品の写真は、

印伝の山本 商品紹介をご確認下さい。

古くから甲州(山梨県)に伝えられた甲州印伝

郷土の誇りです。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100

mail yao@ruby.plala.or.jp

HP http://sekkei-y.com

facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei

上記Facebookの「いいね!」のクリック 宜しくお願い致します

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100

mail yao@ruby.plala.or.jp

HP http://sekkei-y.com

facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei

上記Facebookの「いいね!」のクリック 宜しくお願い致します

モルタル・マジック

おはようございます!

この伝統工芸は知りませんでした!

とても凝ってますね。

その分すごく綺麗!!素敵!

甲府の情報は吉野さんとこばやしさんのブログから学んでいます。いつもありがとうございます。

時の宿 まつだ

おはようございます。

とっても綺麗ですね。

見ていてどこかほっとします。

京丹後の藤井

お早うございます。

>古くから甲州(山梨県)に伝えられた甲州印伝

素敵な伝統工芸品です。

まさに匠の技!

天然の原材料を用いて、

伝統時な技法で

ありがとうございます。

吉野聡建築設計室

モルタル・マジックさん おはようございます

>この伝統工芸は知りませんでした!

山梨の伝統的工芸品です♪

>とても凝ってますね。

はい!!

職人技が光る品です。

>その分すごく綺麗!!素敵!

はい♪

>甲府の情報は吉野さんとこばやしさんのブログから学んでいます。

小林先生の情報発信力は流石です!!

>いつもありがとうございます。

こちらこそいつも有難う御座います。

吉野聡建築設計室

時の宿 まつださん おはようございます。

>とっても綺麗ですね。

はい!!

>見ていてどこかほっとします。

職人さんの優しさも感じます。

吉野聡建築設計室

京丹後の藤井さん おはようございます

>>古くから甲州(山梨県)に伝えられた甲州印伝

>素敵な伝統工芸品です。

>まさに匠の技!

はい!!

郷土の誇りです。

>天然の原材料を用いて、

>伝統時な技法で

そして使いやすく・丈夫。

>ありがとうございます。

こちらこそいつも有難う御座います。

ワインショップキムラ

おはようございます

甲州印伝、素晴らしいですね。

このような伝統工芸をいつまでも受け継いでいってほしいです。

木仙人

おはようございます 吉野さん

素晴しい伝統技法ですね

写真からも品質の良さが伝わります

吉野聡建築設計室

ワインショップキムラさん おはようございます

>甲州印伝、素晴らしいですね。

はい!!

>このような伝統工芸をいつまでも受け継いでいってほしいです。

同じ気持ちです。

吉野聡建築設計室

木仙人さん おはようございます

>素晴しい伝統技法ですね

はい!!

>写真からも品質の良さが伝わります

有難う御座います。

溶射屋

吉野聡建築設計室さん

おはようございます。

山梨の伝統工芸なんですね。

最後の写真、、とっても素敵じゃぁないですか(^^)

男性が使えるものもあるかな?

保険屋あい

こんにちは。

良い物を教えて頂きました。

私のがま口が壊れたので、早速(^_^)

甲州市学習塾のこばやし

おはようございます

>使い込むほど手に馴染み、愛着が増します。

ハイ(^^)/

使い続けると革が柔らかく馴染んでくるのがわかります

長財布、がま口の小銭入れ、印鑑ケース、カードケース・・・

書きあげてみると、多くの物を使っています

甲州印伝は素晴らしい伝統工芸品です♪

flower1187

こんにちは!

実はワタクシ、印伝LOVEです。

今は亡き、映画監督伊丹十三氏も

「甲州印伝は日本のルイ・ヴィトンだ。」

と言って、愛用していたとか、いないとか・・・。

誕生日プレゼント工場

こんにちは。

これは良い物を見させて頂きました。

目の保養になりますね。

漆も素晴らしいですが、見事なブルーの染色です。

吉野聡建築設計室

溶射屋さん こんにちは

>山梨の伝統工芸なんですね。

はい!!

>最後の写真、、とっても素敵じゃぁないですか(^^)

有難う御座います。

コンデジの接写です♪

>男性が使えるものもあるかな?

はい!!

リンク先の「印伝の山本」をご確認下さい。

吉野聡建築設計室

保険屋あいさん こんにちは

>良い物を教えて頂きました。

有難う御座います。

>私のがま口が壊れたので、早速(^_^)

リンク先をご確認下さい。

多くの製品がUPされています。

吉野聡建築設計室

甲州市学習塾のこばやしさん こんにちは

>>使い込むほど手に馴染み、愛着が増します。

>ハイ(^^)/

>使い続けると革が柔らかく馴染んでくるのがわかります

はい!!

甲州印伝の良い所の1つですね。

>長財布、がま口の小銭入れ、印鑑ケース、カードケース・・・

>書きあげてみると、多くの物を使っています

流石!!こばやし先生です。

>甲州印伝は素晴らしい伝統工芸品です♪

はい!!

改めて、そのように感じています。

投稿者

吉野聡建築設計室

flower1187さん こんにちは

>実はワタクシ、印伝LOVEです。

ファンが多いなぁ♪

>今は亡き、映画監督伊丹十三氏も

>「甲州印伝は日本のルイ・ヴィトンだ。」

>と言って、愛用していたとか、いないとか・・・。

そうなんですね!!

情報を有難う御座います。

吉野聡建築設計室

誕生日プレゼント工場さん こんにちは

>これは良い物を見させて頂きました。

有難う御座います。

>目の保養になりますね。

はい!!

>漆も素晴らしいですが、見事なブルーの染色です。

はい!!

他にも素敵な商品がたくさんあります♪

新潟スイーツ・ナカシマ

吉野聡建築設計室さん、こんばんは!

鹿革に綺麗に装飾された様子はすばらしい^^

こういった伝統技能はその土地の歴史・風土をしる上でも重要ですね♪

>古くから甲州(山梨県)に伝えられた甲州印伝

日本書記にも載っているなんて本当に古くからなんですね@-@;

吉野聡建築設計室

新潟スイーツ・ナカシマさん こんばんは

>鹿革に綺麗に装飾された様子はすばらしい^^

そうなんです!!

>こういった伝統技能はその土地の歴史・風土をしる上でも重要ですね♪

はい!!

武田信玄の影響力も感じます。

>古くから甲州(山梨県)に伝えられた甲州印伝

>日本書記にも載っているなんて本当に古くからなんですね@-@;

はい♪

TWINS

こんばんは〜

>古くから甲州(山梨県)に伝えられた甲州印伝

コレはちょっと知りませんでしたが、

出来上がった製品は

見たことがあるような気もしました。

五十嵐邸の仕事をしていると、

和服を着てるお客様も来られます。

持っていないか今後チェックしてみようかな(*^_^*)

伯爵

印伝が高麗と関係あるのは初耳有難うございます

吉野聡建築設計室

TWINSさん おはようございます

>>古くから甲州(山梨県)に伝えられた甲州印伝

>コレはちょっと知りませんでしたが、出来上がった製品は見たことがあるような気もしました。

記憶にある事に、素晴らしさを感じます。

>五十嵐邸の仕事をしていると、和服を着てるお客様も来られます。

はい!!

和のを感じる式場、似合います。

>持っていないか今後チェックしてみようかな(*^_^*)

はい!!

吉野聡建築設計室

伯爵さん おはようございます

>印伝が高麗と関係あるのは初耳有難うございます

実は・・私もなんです!!